La Grande Guerre a changé la face du monde et marqué profondément nos villes et campagnes. Une centaine d’enfants de Pleudihen sont « Morts pour la France » au cours de ce premier conflit mondial. Pour leur rendre hommage, il nous a semblé intéressant d’évoquer durant cette même période, la vie dans notre beau village des bords de Rance tout au long de la Guerre 1914-1918.

Le tocsin en pleine moisson.

Pleudihen au début de l’été 1914, est loin de se douter de ce qui se trame en Europe. Les moissons débutent et les familles paysannes auront bien du travail avant que la saison ne se termine.

Les premiers touristes arrivent sur les côtes et, Saint Malo et Dinard… se disputent leurs faveurs.

Mobilisation générale

L’ordre de mobilisation placardé sur le mur de la mairie le samedi 1er août provoque l’inquiétude générale. Malgré les tensions gênant l’horizon politique, tous ne se doutaient pas que la guerre était imminente et le son du tocsin n’évoque d’abord que le danger d’un feu à éteindre au plus vite.

Les hommes appelés sous les drapeaux partent vers la caserne dans laquelle ils ont effectué leur service militaire.

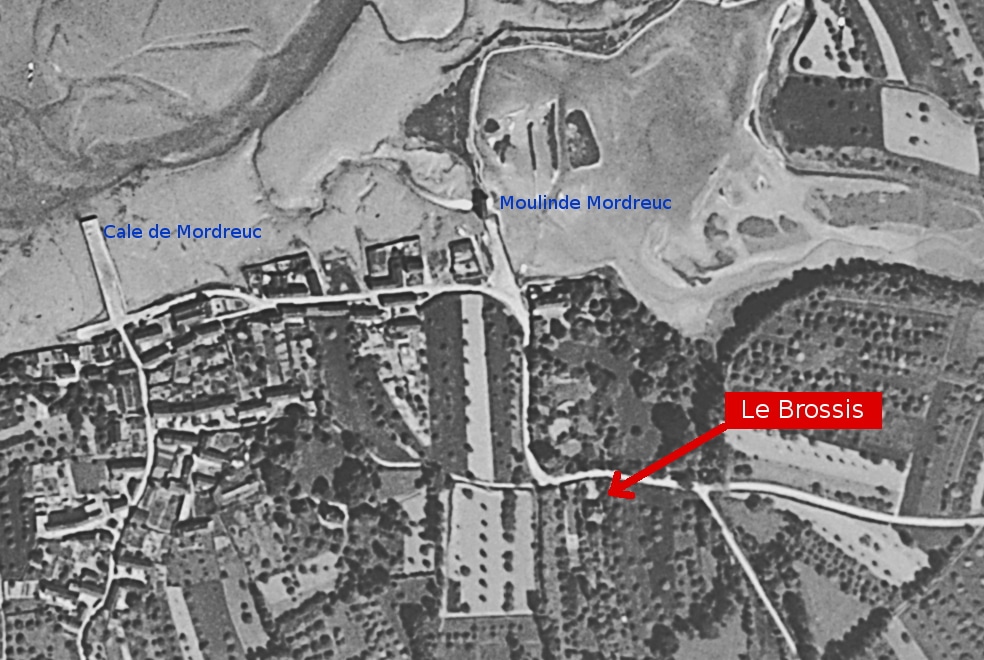

C’est le cas de Jean Pépin de la Chapelle de Mordeuc qui a effectué son service militaire au 10ème Régiment d’Artillerie de Campagne (RAC) de Dinan. Lorsque le tocsin sonne pour annoncer la mobilisation Jean Pépin se souvient… (extraits de son récit de la Grande Guerre)

« Je revois encore ce samedi après-midi 1er août 1914. Il faisait une chaleur torride. On était en pleine moisson...”

“Une moisson qui, en ce temps, se faisait encore à la faucille. Nous étions Joseph Briand et moi, à couper du blé dans les « devants de la Guimardière » quand du clocher de Pleudihen et de tous les clochers de France, s’égrenèrent les tristes notes du tocsin de la Mobilisation. Ce n’était pas absolument une surprise. Depuis un certain temps, on parlait, dans les journaux, de la guerre possible, probable ? On en parlait mais on n’osait y croire. Cette fois, plus de doute, on y était.

Joseph Briand jeta sa faucille au loin, comme s’il ne voulait plus la revoir, et il s’en alla. Il était marié depuis trois ans et son fils en avait deux. Il me semble que je me trouvais heureux d’être célibataire. Je m’en allai aussi de mon côté et me rendis au Bourg pour avoir quelques renseignements.

A la mairie, je trouvai Joseph Colombel qui était secrétaire et un de mes meilleurs camarades. L’ordre de Mobilisation générale venait d’arriver. Le premier jour de la mobilisation était le 2 août, c’est-à-dire le lendemain dimanche. Comme mon fascicule portait qu’en cas de mobilisation, je devais me présenter le deuxième jour à la caserne Du Guesclin à Dinan, c’était donc le lundi 3 août que je devais partir. Je passai une partie de la soirée avec Joseph Colombel, célibataire lui aussi. Et pourtant, il devait être un des premiers, sinon le premier Pleudihennais à tomber.

Le lendemain, 2 août, premier dimanche du mois, à la messe de 8h, c’était la communion mensuelle. Tous les jeunes habitués étaient là, bien entendu, mais beaucoup d’autres jeunes qui, comme moi, devaient partir le lendemain ou les jours suivants, se joignirent à eux. Et le moment de la communion fut vraiment poignant. Lorsque tous ces jeunes s’approchèrent de la Sainte Table, jeunes qui, pour la plupart, ne devaient pas revenir de la guerre, un sanglot s’éleva de l’assistance, sanglot qui fut suivi de beaucoup d’autres, tout le monde pleurait. Jamais je n’oublierai ce spectacle »

Départ de tous les hommes de 20 à 47 ans.

Ils sont résignés mais partent sûrs d’une victoire française au terme d’une guerre courte et rassurent les leurs en disant qu’ils seront de retour pour presser le cidre.

Ils possèdent tous un livret militaire et un fascicule où est inscrite leur date de départ en cas de mobilisation générale. Les départs de vingt-huit classes d’hommes âgés de 20 à 47 ans, sont échelonnés sur quinze jours. Seuls les femmes, leurs enfants, les hommes âgés ou invalides restent.

Le changement est brutal et, même si on s’attend à une guerre courte, l’adaptation à une vie de privations devient nécessaire. Sans hommes et sans chevaux réquisitionnés par l’armée, les moissons doivent être rentrées et les enfants nourris, le tout dans un contexte de méfiance du voisin et de haine du « boche », l’Allemand.

La vie à l’arrière continue

Les mois passent, la guerre s’installe peu à peu et, pour les familles de Pleudihen, loin des villes bombardées et de la ligne de front et ses combats, la vie reprend son cours. L’absence des hommes demeure la seule différence au quotidien. Les familles attendent avec anxiété la venue du facteur qui leur apportera une lettre ou un signe de vie. Elles apprennent souvent très vite que lorsque le maire ou le curé passe leur porte c’est qu’un malheur est arrivé.

La vie des femmes

Privées des revenus de leurs maris, beaucoup de femmes recherchent du travail afin de subvenir aux besoins de leur famille. Dans les fermes, l’absence de l’homme de la maison promeut la femme au rang de chef d’entreprise à défaut de celui de chef de famille. Malgré leur courage, elles ne sont pas toujours ni assez fortes ni assez nombreuses pour effectuer tout le travail et le concours de prisonniers de guerre allemands est souvent demandé.

Les femmes de familles plus aisées, qui peuvent se permettre de ne pas travailler, ne restent pas pour autant inactives et s’engagent aussi pour le bien-être de la Patrie ; elles « marrainent » des soldats sans famille, s’engagent dans des œuvres de guerre ou comme infirmières bénévoles.

La vie économique.

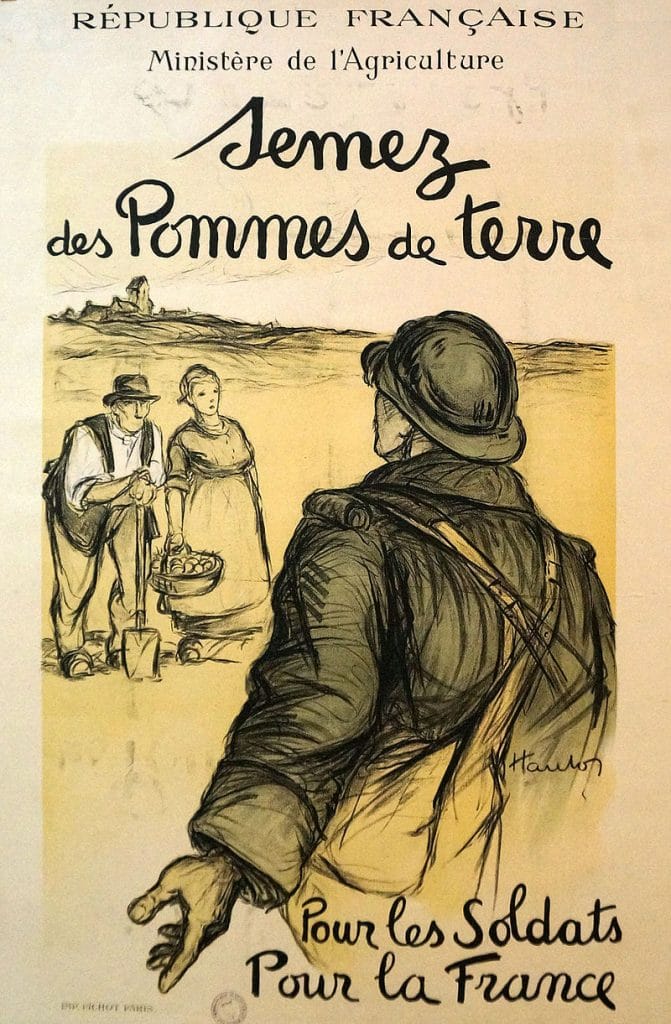

Les rythmes de production moins importants et les grands besoins de l’armée sur le front provoquent des pénuries alimentaires à l’arrière. Taxé, le pain n’a que peu augmenté mais il est rationné tout comme le charbon. Le prix de la viande est resté dans la moyenne, mais, pendant les 4 ans de la guerre, celui des œufs et du beurre a triplé tandis que celui des légumes secs a quintuplé.

Les maris partis au front, les femmes perdent souvent leur seule source de revenu. L’État y pourvoit dès le mois d’août 1914 en distribuant aux femmes des mobilisés des allocations que la loi de finances de 1913 a fixé à 1.50 franc par jour plus 1 franc par enfant. Mais ces allocations ne suivent pas la hausse des prix. Elles seront maintenues pour toute salariée recevant moins de 5 francs par jour.

Pour les citadines, travaillant souvent en usine, cet argent ne suffit pas toujours à nourrir toute la famille tant les denrées sont devenus chères. A contrario, les familles paysannes qui produisent leur propre nourriture, voient dans cet apport de finances, une occasion de s’offrir de rares plaisirs. Certaines au bout de quelques années vendent à prix d’or leur production et s’enrichissent.

Pour les femmes, épouses et mères, nombreuses sont les sollicitations tant de la part de leurs maris ou de leurs enfants qui, sur le front, attendent nourriture et argent, que de la part du pays qui peine à trouver des subsides pour poursuivre la guerre.

Les enfants et la guerre

La réquisition des locaux scolaires par l’armée durant l’été 1914 désorganise la rentrée des classes. Certaines écoles rouvrent dès le mois d’octobre et accueillent les enfants pouvant encore venir s’instruire car les adolescents restent souvent à la ferme ou à l’atelier afin d’aider la famille.

Dès le début du conflit, filles et garçons savent qu’ils ont un rôle à jouer dans la défense de l’honneur de la patrie. Tandis que les filles apprennent à fabriquer de la charpie pour soigner les blessés ou à tricoter des chaussettes pour les soldats qui souffrent du froid, les garçons eux, s’entraînent à se battre ou à tirer au fusil. Les écoles organisent des collectes lors de journées « dédiées aux Poilus » et le ministère de l’instruction offre des prix à qui dessinera le mieux la défaite des « boches ».

La fin des combats

Après la signature de l’Armistice le 11 novembre 1918, à 5h15 du matin, les Pleudihennais, tout comme des millions de Français et d’Européens considèrent que le cauchemar prend fin.

Les villes et les villages bretons honorent leurs 140 000 morts et se mobilisent pour les veuves et les orphelins de guerre. Les prisonniers de guerre, une vingtaine de

Pleudihennais, et les soldats démobilisés font peu à peu leur retour dans le courant de l’année 1919.

Cassés physiquement et psychologiquement les anciens « Poilus » peinent parfois à retrouver leur place face à des femmes émancipées cherchant à garder leur autonomie, ce qui provoque une augmentation du nombre des divorces en France. Même si Pleudihen semble être épargné par cette « dissolution des mœurs » il est touché par l’exode des jeunes attirés par le confort des villes, conté par leurs camarades de tranchées.

Une Victoire… au goût amère pour une paix de courte durée payée au prix fort.

La joie de l’armistice, de la victoire et de la paix retrouvée contraste avec l’énorme douleur des sacrifices consentis durant 4 longues années. 4 sombres années qui ont marqué l’histoire de notre village avec des familles endeuillées, de nombreux blessés marqués dans leur chair, des hommes et femmes traumatisés à vie…

En ce mois de décembre 1918, La dernière de couverture du Bulletin paroissial de Pleudihen est un dessin sans commentaire. Pleudihen, comme tous les villages de France, savoure la victoire chèrement acquise tout en continuant de pleurer ses morts.

Pour bon nombre de combattants de 14/18, la suite de l’Histoire et la Seconde Guerre Mondiale leur donnera le sentiment d’un échec : leur immense sacrifice n’aura pas suffit à instaurer la paix.

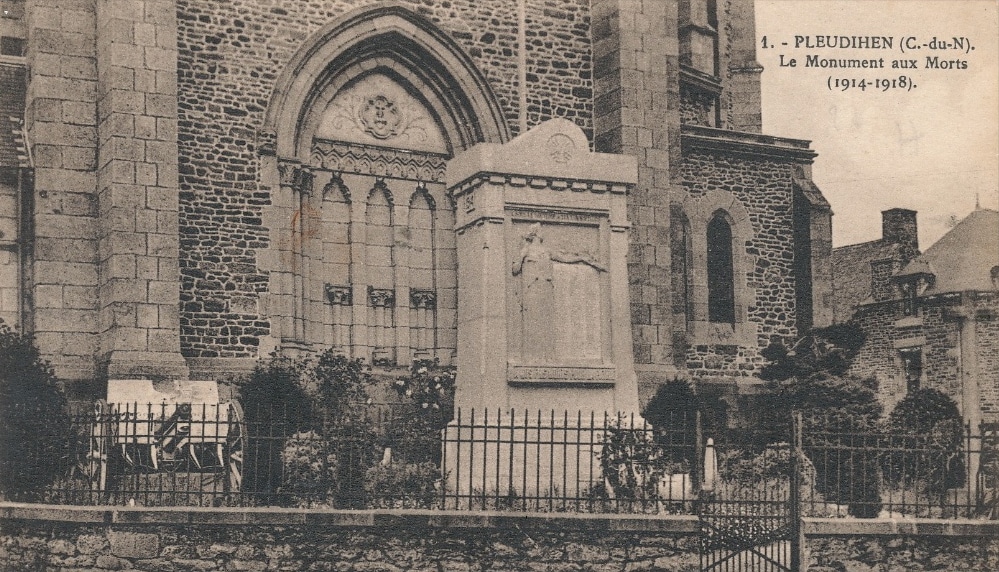

Inauguration des Monuments aux Morts

Le dimanche 11 juillet 1920, Pleudihen inaugure ses deux monuments pour rendre hommage et maintenir la mémoire des quelques 100 Pleudihennais « Tombés au Champ d’Honneur » et « Morts pour la France ». L’un à l’intérieur de l’église Notre-Dame, l’autre sur le parvis aménagé côté place de l’église.

Last modified: 3 novembre 2019